La canción de los bosques

[visitando las ruinas de la producción musical soviética en siete partes][1]

[1]

Al acabarse la guerra

Ante la música soviética siento que es necesario apaciguar los flujos asociativos, aquellos que trasladan el suceso de la escucha a un dominio demasiado lejano al oído – así, primero poder constatar si es que existe un oyente que la pueda acoger, y luego identificar al menos una huella sobre qué de su llamado es lo que le seduce. Predomina el filtro de reproducción y recepción a través del cual la manera en que la URSS se esforzaba por mostrarse hacia el exterior aparece como risible y exagerada; o también el punto final puesto por la narrativa que gravita maniáticamente alrededor del terror desplegado por un Estado totalitario, sofocando cualquier relato íntimo, repitiendo su exigencia de cortar cualquier relación emotiva que pueda establecerse con una amplia y variada historia de producción cultural.

Prestándole oídos a un aspecto de su producción musical ya fijado en esa tierra y tiempo, pero también al indeterminable de toda música, incluso bajo su forma propagandística, se trasluce que sus ánimos quedan atados a la compleja y particular tarea social que se implementó en la URSS, y que las formas que de ahí nacieron y que le escapan, al ser escuchadas fuera de su ámbito original, remiten a un nexo que quiere y puede establecerse entre el contexto de la emoción y su actualización.

En la extensión de su territorio y sus pueblos pretendo escuchar una canción que alcanzó la última estación de un recorrido ferroviario, las temporadas más nocturnas del año, y que terminó por perderse en esa inmensidad de caminos, acudiendo en cambio a lo que dibuja su particularidad: una profundidad de sí que se ofrece a sobrevivir rasmillándose contra los bordes del mundo actual, convocando ánimos/oídos que la resguarden y la visiten para ser conmovidos, conduciéndolos a través de la tierra de la devastación y la catástrofe, encontrando ahí sus paisajes predilectos, habiendo querido armar desde ese lugar el motor que pondría en marcha las alegrías y dignidades futuras del trabajo, de porvenires imaginados para los múltiples pueblos cambiando los moldes de su expresión[2], y de un orgullo que intentaría tapar con miles de dedos heridos un dique demasiado agrietado.

En la Unión Soviética, la importancia del lugar dado a la música en el mundo y entre las gentes tuvo la doble consecuencia de desplegar una incesante domesticación[3] – errática y confusa – sobre su producción y, a la vez, de concentrar en ella una tarea que jamás se le había propuesto: la de aunar, dentro de las fuerzas que puede contener, ánimos en común para los pueblos soviéticos, de presentarse como una obra social, un orgullo del trabajo en general. Siempre es contingente la pregunta por el lugar de la música en el mundo, aunque por lo general no se la quiera hacer aparecer, al igual que muchísimas otras, simples de formular y difíciles de contestar, en primer término, sospecho, por la inmediata avalancha de miseria que se nos viene encima. En la URSS, tanto la respuesta a la pregunta como su exigencia, moldearon a veces un recipiente demasiado estrecho para las curiosidades y las inquietudes, incluso para las capacidades, de incontables músicos que se reventaron frente al muro de la censura, de la denuncia o deportación.

Afinando este tono escuchamos que en el alivio, en el amplio respiro del terminarse la guerra revolucionaria al fin, del pecho sólo nacían aquellos suspiros ahogados de una pena que rehúsa a ser olvidada; mientras que piernas, brazos y manos realizarían un sin fin de piruetas olímpicas, heroicas, quinquenales, proletarias, bajo campanas, sobre hielo. Frente a las posibles y abiertas reformulaciones, no hubo fuerzas artísticas capaces para desplazar el arraigo y los efectos que la nostalgia determina como ánimo.

[Gavriil Popov – Sinfonía N°1 op. 7 (1935). Primera producción orquestal en ser censurada. Dedicada “al combate y al fracaso, a la humanidad; y a la energía, voluntad, y regocijo propio de la victoria que otorga el trabajo esforzado”]

[2]

El llamado que resuena por todo el país.

Al irse conformando el incipiente Estado soviético se había decidido que a la pedagogía musical se le daría una prioridad inflamada: de la mano a la multiplicación de escuelas, la enseñanza musical, principalmente en la forma de canto, memorización y lectura de notación musical, se implementaría de manera universal y obligatoria hasta el séptimo grado. La medida se condecía con un proyecto de nivelación de los lugares de donde se esperaría cultivar la virtud: la nivelación de los trabajos. Ubicar la tarea del artista dentro del mismo ámbito que cualquiera y cada una de las profesiones. Motivo de discordia para los ideólogos del arte, los que por un lado quieren insistir en la individualidad indomesticable del artista, en su marginalidad social, prácticamente como condición y precepto, y de los que por otro pretenden socializar su producción, hacerla más accesible, necesaria y, de algún modo, homogénea. En la URSS se optó sin duda por lo segundo, pero con innumerables y profundas complicaciones.

Sedimentándose la revolución y al virar la guerra civil a favor bolchevique, se les exigió a todos los músicos ya formados que comenzaran a adoptar esta nueva postura artística. Sin embargo, la lógica inestable de la socialización terminó por asumir que en la producción musical debía encontrarse un beneficio común y extendido para la sociedad, en similitud a los bienes y materiales resultantes de la producción fabril y la distribución de frutos y alimentos de la colectivización agrícola. Al identificar en la producción musical los remanentes de los caprichos individualistas del artista, se le comenzó a guiar forzosamente hacia el valor social puesto sobre la propaganda. De alguna manera parecía simple: ¿quién toleraría que se estropeasen las metas de producción del plan quinquenal a causa de un acerero al que simplemente se le había ocurrido que hace parte de sus funciones el experimentar con las aleaciones férreas, o porque el corazón romántico de un campesino se inclinó a dejar que los frutos de los árboles se pudrieran en el suelo, sin molestarse con la trivialidad de la cosecha? La propaganda hacía parte del valor social que el Estado soviético, como muchos otros, quiso extraer de la producción musical. Intentando no caer en la ingenuidad, intuimos casi como certeza que la posibilidad de socializar la producción artística no está destinada a convertirse necesariamente en propaganda, al menos no en una de corte estatal.

Aún así, lo crucial frente a ello es que los oyentes se expresen ante esa música, quizás porque todavía entre los estrechos y aparentemente absurdos márgenes de la propaganda, precisamente se deba a la ubicación del oyente el que pueda existir un posible desborde de la emoción, o el acceso a uno o varios ánimos, el maravillamiento por las innovaciones sonoras, la ensoñación en torno a la percepción y las imágenes. Hace parte de esa clase de tiranía extranjera, que le asigna cierta inocencia al otro, el que queramos ver en la propaganda algo plano y inexpresivo, algo maquineado hasta el punto de perder vínculo con la realidad – siendo ahí donde se falla en la oportunidad de interpretar, en cualquiera de sus múltiples maneras, las imágenes que dejadas en esa superficie jamás nos alcanzarían, por arrogancia.

[Vyacheslav Ovchinnikov – Sinfonía N°2 (1957-1973. Dedicada a Yuri Gagarin.]

[3]

Memorias de un pasado

Hasta la irrupción del jazz o de la música concreta y electrónica, la música orquestal no hubiese podido compartir demasiado el espacio en el cual se reflexiona acerca de la técnica y estilística de la música en general, y por lo tanto de cierto futuro y permanencia. La evolución de la música fuera de estos espacios sucede a ritmos mucho más quietos, en contraste con los de la organización orquestal, ligada al compás de las vicisitudes de las cortes y luego al de los centros urbanos. Sea como sea, la composición orquestal, tanto en oriente como en occidente, siempre consistió en la conformación de una o más escuelas, en la concentración y coordinación de los músicos de aquellas escuelas en conjuntos extendidos, y en la relación innegable entre poder y diversidad-despliegue de instrumentación. También establece una relación particular con sistemas estandarizados de notación musical, que implican un vuelco hacia las posibilidades de composición que otorga la abstracción frente al papel, o la superficie que sea. Si bien hay convergencias con el folclor, que van de un espacio a otro, éste último presenta las complicaciones de la multiplicidad de las particularidades locales, al mismo tiempo que una solapada exigencia de autenticidad que es difícil de definir, pero evidente cuando la pierde debido a un manoseo que quisiera reformarla con demasiado apuro, o a causa de alguna ocurrencia vanguardista; es decir, su maleabilidad inmediata es menor. Complicación que en realidad no lo podría ser, sólo un contraste que separa estas dos músicas.

La estrategia revolucionaria leninista pretendía hacer emerger el comunismo desde todos los puntos de la vida social, hacerlo florecer por todas partes. En esta premisa se puede reconocer el funcionamiento de una fagocitación lúcida, fiel reflejo de las implicancias reales de su estrategia: si bien la música orquestal había sido producida y reproducida en las cortes y en los salones burgueses, antes que extirpar de raíz el legado romántico europeo ya derramado sobre las diversas clases urbanas y semi-urbanas, bastaba con colocar el contenido en un contexto de producción y reproducción social para transformarlo en algo propio a todos, siendo todos-trabajadores: “el arte le pertenece al pueblo. Debe echar raíces entre las anchas multitudes de los trabajadores. Debe ser apreciada y amada por ellos, y por nadie más. Debe unirlos y exaltar sus emociones, pensamientos y anhelos”.

En el intersticio de estas dos músicas brota la música popular moderna, proponiendo una nueva instancia de escucha a propósito de una relación particular con la radio y su uso, proliferando al centro de la juventud– no necesariamente etaria, simplemente ella misma de actitud juvenil. Y puesta en marcha de fagocitación revolucionaria, se vuelca sobre occidente alimentándose, hasta finales de los años 60, del jazz de a principios de siglo y de baladas francesas o de Europa occidental. La segunda guerra mundial va a condicionar todas las músicas soviéticas a un patriotismo, a un regreso compulsivo sobre la gran pena de pérdida y sacrificio, de épica sufrida en pos de una identidad y unidad nacional. Pero las melodías y las estructuras seguirán siendo esencialmente herederas de ese romanticismo que no quiso disminuir, pero que encontró su última estación de reposo en la inmensidad del territorio en su viaje hacia Oriente. Es extraño y conmovedor que de esta tradición musical, que en la URSS de veras cruzó todos los espacios musicales, provenga una disposición nostálgica anterior a la catástrofe puntual, y que luego, en el curso del siglo XX, a propósito de ella, se alce con aún más fuerza y predominancia.

[Hay muchos ejemplos de canciones y cantautores exponentes de esta tradición musical. Por nombrar unos cuantos: Mark Bernés, Vladimir Troshin, Leonid Utyesov, Klavdiya Shulzhenko, y en el ámbito intermedio de una nueva consideración del folclor, compositor en acordeón (bayan), Vladislav Zolotaryov.]

[4]

Los jóvenes pioneros plantan un bosque

Uno de los primeros problemas que se le planteaba a la producción musical soviética nacía relacionado a la antigua diferencia entre los modos tonales que considera parte de ellos como “optimistas” frente al “pesimismo” de los demás, o similar, obras “vigorizantes” frente a otras “debilitantes”. Quizás a causa de una vulnerabilidad generalizada, al cansancio inevitable del esfuerzo que implica armar un nuevo tejido social y político, comenzaron a aparecer las primeras críticas apuntando al supuesto pesimismo en la música como uno de los primeros frentes de lucha de la producción cultural. También como expresión de la prevalencia que iba a cobrando un utopismo que no había sido partícipe de la estrategia revolucionaria. Cuál era el valor -en los albores de la nueva sociedad- de las emociones debilitantes en la música, percibidas a veces como propias de la sentimentalidad agónica y decadente de la burguesía europea, qué lugar tenían dentro de la fe en el cumplimiento de la promesa de la felicidad por venir, la expresión de esa nueva religiosidad que debía distanciarse de los pesados ánimos de la ortodoxia cristiana. Las composiciones de los años revolucionarios no demuestran preocuparse por esta funcionalidad[4], no así después de las primeras invectivas muchas veces anónimas que comenzaban a aparecer como críticas musicales en los periódicos durante los años 30.

Por sobre la confusión o inconsistencia de tales críticas, a las contradicciones entre ellas – que no pueden dejar de surgir al hablar del lugar de la música en el mundo – es imprescindible acordarse de que existe, puede existir, la disposición a reflexionar sobre ello a un nivel en que se reconoce el efecto que tiene sobre los cuerpos y el valor contingente de los afectos, las imágenes y fantasías que pone a circular o que aviva, pese a que en el caso soviético haya prevalecido el sectarismo, los caprichos de la tiranía cupular; demasiado sintomático de vacíos de poder y de un nerviosismo frente a lo difícilmente controlable. Es decir, lo que se reconoce es la relación ambivalente entre la organización de los afectos de la sociedad a través de la música y la contingencia efectiva, algo así como la influencia de las imágenes invisibles desde donde nacen músicas que puedan resonar en la sentimentalidad de las personas. Similar a esas frecuencias que organizan patrones de partículas sobre las superficies, líquidas o sólidas, que cambian dependiendo de su entonación, y que parecieran guardar la forma al interior del sonido.

*

Proliferan a un costado de las composiciones personales, por las cuales a los músicos se les pagaba no un poco monto de dinero, las comisiones de marchas o himnos, o híbridos de motivos similares. Surge aquí la pregunta sobre cuándo y a quiénes les está permitido escribir una épica, y la definición de los márgenes que ésta debe cumplir para ser considerada y reproducida como tal. De si constituye un desborde de victoria que exalta ánimo y memoria; o si es que es síntoma de una necesidad, una conveniencia, por blanquear las manchas de la desgracia, miseria y sufrimiento; o si es que, por el contrario, está maquineada desde los lugares de poder para establecer un ritmo marcial al interior del flujo social. La intensidad en la música propagandística soviética es algo que no podría quitársele – tampoco se esclarece el lugar desde donde se podría tacharla de infantil o incluso despótica en el impacto y efecto que pudo tener en sus oyentes.

Entrando al segundo año del asedio de Leningrado por los ejércitos del Tercer Reich, los músicos de la radio local se preparaban para tocar la séptima sinfonía de Shostakovich, que había terminado de componer en las primeras semanas de aquel asedio que duraría cerca de 900 días, y que dedicó a esa misma ciudad. Una buena parte de los músicos en Leningrado había muerto a causa de inanición o enfermedades asociadas. El primer ensayo se tuvo que suspender debido a que la mayoría de ellos estaban demasiado débiles para tocar sus instrumentos y a menudo se desmayaban. Tres fallecieron durante las semanas de ensayo. Para el día en que debía ser tocada y transmitida por radio, se instalaron altoparlantes por toda la ciudad y hacia el cerco enemigo que la rodeaba. Antes de comenzar la transmisión, se había organizado un bombardeo a los puestos de artillería y de avanzada alemanes con tal de asegurarse de que no interrumpieran la interpretación de la sinfonía con sus propios bombardeos, y que alcanzara a ser audible kilómetros a la redonda. Todo un despliegue bélico para la interpretación de una sinfonía. Se dice de su sufrida organización y transmisión que causó un impacto tremendo en la gente de la ciudad, en la resistencia militar organizada para aguantar el cerco y, del otro lado, en las posiciones alemanas;

y, con todo, sin olvidar el ruido abrumador que la envuelve, el de la hambruna, la enfermedad, la tremenda miseria de la vida asediada. Quién se daría el lujo de un cinismo frente a sus sonidos.

No hay algo determinado en la experiencia del oyente que no conoce el suceso «asedio de Leningrado» al escuchar la sinfonía de Shostakovich, y lo que puede identificar en ella hace parte del aspecto que los colores de la propaganda no alcanzan a teñir; que sin embargo, y de manera innegable, tienen relación con su contexto de producción: no se puede encontrar la universalidad desde la fuente de donde proviene la música, negando la fertilidad de la tierra y tiempo que la ve nacer – sólo alcanza la posibilidad de universalidad en los oídos del oyente. Con esto se quiere decir que la obra no renuncia a su valor de propaganda efectivo, a su contexto de producción, en el momento en que pone en movimiento un ánimo, o varios, en el oyente que la escucha desde la primera y única ingenuidad necesaria para relacionarse con la música.

Chris Marker, en su documental “Cartas desde Siberia”, presenta la imagen de unos trabajadores nivelando un camino para su pavimentación. La muestra tres veces seguidas: la primera relata la dignidad y orgullo de la labor social, propiamente ubicada y compensada en el sistema de producción soviético; la segunda, la feroz imagen de la labor forzada impuesta por un sistema autoritario y burocrático; la última, simplemente mostrarlos trabajando para mejorar el aspecto de su ciudad. Decide no quedarse con ninguna de estas supuestas objetividades para comenzar a contar su propia ensoñación acerca de la tierra que se dedica a grabar – y fuera de él, la Unión Soviética concreta, múltiple e inasible, sigue desenvolviéndose atada a esa tierra.

[5]

Los jóvenes comunistas forjan el porvenir

Como se mencionó anteriormente, las acusaciones de “pesimismo” musical eran erráticas y confusas, guiadas por intereses sectarios, denunciando lo que se percibía que eran los efectos debilitantes que ésta causaba en las personas (algo que nos recuerda la disposición de los modos griegos con respecto a ciertas emociones – y, a través de ellas, propios a ciertos espacios, momentos o personas). Pero mucho más virulentas fueron las acusaciones de formalismo, epíteto con el que se tachaba a las composiciones que se consideraban inaccesibles a las masas, completamente separadas de ella. Es decir, la preocupación por la reformulación de las formas y estilos, por sobre el valor del contenido – acordado o dictaminado desde la institucionalidad -, se percibía como una desviación de la labor del compositor.

Desde este lado del espejo vemos que para nosotros efectivamente hay música para cada quien, música más accesible, a la mano, o más familiar de acuerdo a cada clase social y a las estéticas deseadas; incluso la movilidad de gustos ocurre entre márgenes ya estrechamente definidos: se conforma una absurdidad de las migraciones, de las mezclas, de la posibilidad de un cosmopolitanismo. Tal panorama no es inocuo: la estrechez musical también implica una estrechez de corazón, y la imposibilidad de su acceso, por las razones que sean, resulta cómplice en la disolución de la importancia de la producción musical, en su confinamiento al ámbito del entretenimiento. De tanto en tanto se enarbola un orgullo reaccionario que quisiera defender cada una de las músicas por separado, insistiendo en la importancia de su diferencia para la conformación de identidad y la lucha de clases, pero de donde surge tal urgencia es precisamente de un panorama donde las identidades se reemplazan y desechan a ritmos de mercado, donde las apropiaciones de la música surgen de la fragmentación cada vez mayor de ellas, alimentándose únicamente del abanderamiento odioso y superficial.

Las acusaciones de formalismo provienen de una distorsión de esa urgencia, esa necesidad de hacer de la música algo limpio, claro, directo, accesible a cada una de las personas – exigencia en parte razonable – pero ya no a través de un llamado a la apertura sensible de artista y oyente, sino a través de una domesticación y reglamentación del proceso creativo. Es un criterio difícil de definir: cuándo es que se considera a un artista valioso socialmente, cercano a su pueblo, en contacto con una realidad enhebrada en común, incluso a través de su subjetividad irrenunciable – cuándo lo contrario, caprichoso, individualista, indulgente consigo mismo, irrelevante, masturbatorio.

[Rostislav Boiko – Sinfonía N°3. Ejemplo tardío del romanticismo y folclorismo prominente en la URSS]

[6]

Caminar hacia el futuro

La experiencia mundial de la radiodifusión muestra la manera en que la música de los pueblos lucha por un espacio de reproductibilidad en el tiempo: la deriva musical que prevalece, amalgamando las tendencias de sus dominios, es sin duda la que emana de la extensión anglosajona de las telecomunicaciones, de su política territorial de influencia, y sus propias formas de propaganda. La producción musical estará guiada por fenómenos comerciales nunca antes vistos, al estilo los Beatles: si pestañeamos un segundo nos convencemos de que a través de ellos se ha logrado la verdadera música de masas, el sueño soviético de una música común y accesible a cada persona, como si, por hacer una asociación lejana, el sistema crediticio fuese la culminación de la socialización del comercio. Habría que comprimir demasiado la experiencia musical como para no escuchar el ahogo despiadado de sonidos a través de la suscripción al deseo que expresan – inversamente, habría que comprimir demasiado la experiencia musical, revestirla de una seriedad demasiado ajena a ella, para desechar de golpe la masividad del pop o el rock desde esos años hasta ahora. Y sin embargo, al constatar la supervivencia de cierta música antes que otra, se debe dejar de lado cualquier consideración de la música como adorno de la fantasía, como fenómeno inofensivo, especialmente al llegar a los oídos de sus oyentes. Vuelve a su lugar terrenal como reflejo de cada aspecto de nuestra vida social y política, por los modos en que se le permite afectarnos. Entonces ya no se trata de la preservación o la consideración nostálgica con respecto a otras músicas, de una actitud museística frente a la desaparición de músicas, sino de la contingencia de una crítica musical, de todos aquellos aspectos que vamos dando por sentado, mientras nosotros mismos nos vamos sentando en una postura de indiferencia o de complacencia; como ha dicho Agamben a propósito del nexo que comparte la música con lo que llama el evento de la palabra en el humano, y su relación con el horizonte político de cada actualidad: “El lenguaje se da hoy como cháchara que no alcanza jamás el propio límite y parece haber perdido cualquier conciencia de su íntimo nexo con aquello que no se puede decir, esto es, con el tiempo en el cual el hombre no era todavía parlante. A un lenguaje sin márgenes ni fronteras corresponde una música que ya no está más musaicamente entonada y a una música que ha dado las espaldas a su propio origen, una política sin consistencia ni lugar. Donde todo parece poderse decir indiferentemente, el canto se empequeñece y, con ello, las tonalidades emotivas que musaicamente lo articulan.”

La música soviética, en la mayoría de sus ámbitos, no podría escapar a esta crítica, no se ofrece como la alternativa que hubiese llevado a la música por buen camino; en cambio, derrama su derrota en el mundo de los oyentes, la dificultad de su pervivencia – y, por otro lado, emana de una tierra donde la música tuvo una experiencia de producción distinta al de la esfera capitalista, proveniente de una planificación centralizada, de sindicatos y asociaciones de músicos, en la que se le daba un lugar y espacio distinto, se preguntaba acerca de su existencia y valor, condicionando los modos en que se podía socializar el afecto.

[Alexander Mosolov – “Zavod: muzyka mashin [La fundición de hierro: una máquina musical]” (1926)]

[7]

Gloria

Adquiere un lugar cierta imagen olímpica, hermanada con la de la hazañas de la carrera espacial, de una estrella arrojada al vuelo, que logra escapar intacta y radiante de este mundo; esa imagen de la mentira más evidente, y por lo mismo no menos sincera que las imágenes grotescas que se podrían hacer aparecer en este mundo, más fieles al presente y a la intención de ciertos ideales humanos. Yendo más allá de la funcionalidad anímica de la música, o más enquistada hoy, de la función cinemática que va adquiriendo, nos enfrentamos ante lo que tiene que salir de las entrañas de nuestro tiempo, esa música que no podría distraer, entretener, hacer olvidar o reconfortar.

Al comienzo de la partitura de su segunda sinfonía, Galina Ustvolskaya escribe un epígrafe: un grito en el espacio. Desdibujando las coordenadas que quieren fijar las identidades asociadas a los estilos musicales, a su lugar entre la gente y su época, los sonidos de esta sinfonía rozan una primordialidad propia al extravío de la música en el mundo: frente a todas las otras que proliferan desechables, un alma-ánimo hace su aparición como necesidad de ser escuchada, su invocación de parte de los oyentes: querer cantar brutalmente la canción perdida en los bosques, ser el sonido del ruego que pide un oyente allá afuera, en medio de la noche.

[1] Con motivo de una composición de Dimitri Shostakovich, de donde provienen los títulos de cada sección.

[2] En un primer comienzo se asomó la posibilidad de un nuevo sonido para una canción de la ciudad, frente a la arraigada canción de los bosques, como por ejemplo se puede escuchar en la primera sinfonía industrial que jamás se compuso, la Sinfonía para Sirenas Industriales, de Arseny Avraamov (1922), propuesta como una experiencia sonora a la escala de una ciudad entera, o al menos para un espacio extendido de ella, donde se harían participar cañones, regimientos, como dice su título, sirenas industriales, ferroviarias, navales, y el sobrevuelo de aviones. Si bien en ella quizás se encuentre fácilmente una intención de exaltación militar, aquello no asegura la experiencia que tendría la gente de la ciudad ante sus tremendos sonidos. De cierta forma es uno de los primeros intentos de exponer al oyente a una música de sonidos comunes y concretos, a ciertos sonidos escondidos que no han querido ser reconocidos estéticamente. Se interpretó en dos ocasiones, en Bakú (1922) y Moscú (1923).

[3] La producción musical propia a la esfera capitalista de ningún modo queda exenta de su feroz domesticación.

[4] Escuchar, por ejemplo, las composiciones de Myaskovsky entre 1917 y 1930.

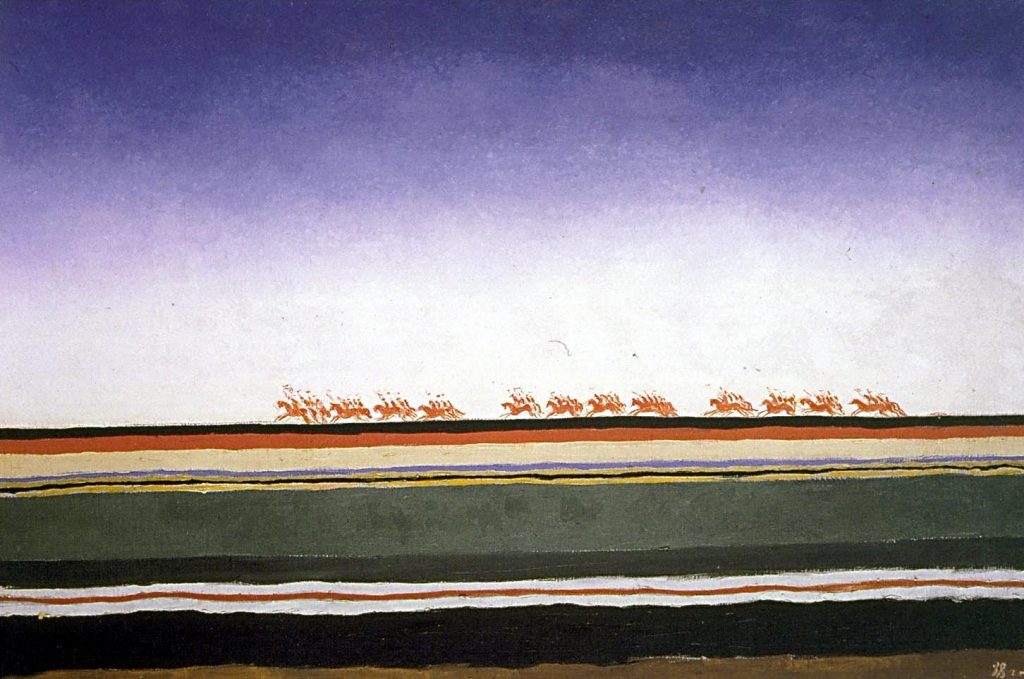

Ilustración: Caballería revolucionaria, Kazimir Malevich, 1930.